Beliebte Artikel

Neue Artikel

- Was ist Nikotinabusus? - Medizinische Definition und Klassifikation

- ICD-10-Klassifikation F17.1

- Traditionelle und moderne Konsumformen

- Snus und Nikotinbeutel im Kontext des Nikotinabusus

- Neurobiologische Grundlagen

- Kardiovaskuläre Risiken

- Respiratorische Folgeerkrankungen

- Top 5 häufigste Folgeerkrankungen:

- Diagnoseschritte in der medizinischen Praxis:

- Beispiel-Arztbrief mit Nikotinabusus-Diagnose:

- Verhaltenstherapeutische Interventionen

- Pharmakotherapeutische Optionen

- Harm-Reduction-Strategien und alternative Ansätze

- Harm-Reduction-Alternativen zu Zigaretten:

- 5-Stufen-Behandlungsplan:

- Wichtigste Präventionsstrategien:

- Formen und Manifestationen des Nikotinmissbrauchs

- Symptome und Erkennungszeichen des Nikotinabusus

- Ursachen und Risikofaktoren für Nikotinmissbrauch

- Gesundheitliche Folgen und Langzeitauswirkungen

- Diagnose und medizinische Bewertung

- Moderne Behandlungsansätze und Therapieoptionen

- Prävention und gesellschaftliche Maßnahmen

Nikotinabusus bezeichnet nach der Weltgesundheitsorganisation (WHO) den schädlichen Gebrauch nikotinhaltiger Substanzen, der zu körperlichen, psychischen oder sozialen Beeinträchtigungen führt. Diese medizinische Klassifikation unter dem ICD-10-Code F17.1 unterscheidet sich von der Nikotinabhängigkeit durch das Fehlen typischer Abhängigkeitssymptome wie Toleranzentwicklung oder Entzugserscheinungen. Laut aktuellen Daten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) sind in Deutschland etwa 12 Millionen Menschen von verschiedenen Formen des Nikotinkonsums betroffen. Die moderne Medizin bietet heute sowohl etablierte Therapieansätze als auch innovative Harm-Reduction-Strategien zur Behandlung des Nikotinabusus.

Was ist Nikotinabusus? – Medizinische Definition und Klassifikation

Die WHO definiert Nikotinabusus als „einen Konsumtyp von psychoaktiven Substanzen, der die Gesundheit schädigt“. Diese offizielle Definition bildet die Grundlage für die internationale medizinische Klassifikation und unterscheidet klar zwischen schädlichem Gebrauch und Abhängigkeit.

ICD-10-Klassifikation F17.1

Der ICD-10-Code F17.1 klassifiziert Nikotinabusus als „Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak: Schädlicher Gebrauch“. Diese Einordnung erfordert folgende Diagnosekriterien:Die BZgA-Statistiken von 2023 zeigen, dass etwa 27% der deutschen Bevölkerung regelmäßig nikotinhaltige Produkte konsumieren. Dabei entwickeln etwa 40% der regelmäßigen Konsumenten innerhalb von zwei Jahren eine Abhängigkeitssymptomatik, während ein bedeutender Anteil im Stadium des schädlichen Gebrauchs verbleibt.

| Diagnosekriterien F17.1 | Beschreibung |

| Schädigungsnachweis | Körperliche oder psychische Gesundheitsbeeinträchtigung |

| Konsummuster | Regelmäßiger, aber nicht zwanghafter Gebrauch |

| Soziale Auswirkungen | Beeinträchtigung sozialer oder beruflicher Funktionen |

| Zeitraum | Mindestens einen Monat anhaltend oder wiederholt |

| Abgrenzung | Keine Abhängigkeitssymptome (Toleranz, Entzug) |

Deutsche Prävalenzdaten der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung:

Bei Jugendlichen ist der Anteil der Raucher von 27,5% im Jahr 2001 auf 9,7% in 2023 gesunken, was die Wirksamkeit präventiver Maßnahmen unterstreicht.

Formen und Manifestationen des Nikotinmissbrauchs

Nikotinabusus manifestiert sich in verschiedenen Konsumformen, die unterschiedliche Risikoprofile aufweisen. Chronischer Nikotinabusus bezeichnet dabei einen dauerhaften schädlichen Gebrauch über Monate oder Jahre, während florider Nikotinabusus eine akute Phase mit intensiven Schädigungsmustern beschreibt.

Traditionelle und moderne Konsumformen

- Zigarettenrauchen: Häufigste Form mit höchstem Schadstoffpotenzial durch Verbrennung

- E-Zigaretten und Verdampfer: Elektronische Nikotinabgabe ohne Verbrennung

- Wasserpfeifen: Intermittierender Konsum mit hoher Nikotindosis

- Orale Tabakprodukte: Kautabak, Schnupftabak und verwandte Produkte

- Moderne Alternativen: Snus, tabakfreie Nikotinbeutel und Tabakerhitzer

enwert für erhöhte Gesundheitsrisiken.Die Pack-Years-Berechnung (Packungsjahre) dient als wichtiger Indikator für die Schweregrad-Einschätzung: Pack-Years = (Zigaretten pro Tag ÷ 20) × Jahre des Konsums. Ein „10 Pack-Years“-Konsum entspricht beispielsweise 10 Zigaretten täglich über 20 Jahre und gilt als kritischer Schwell

Snus und Nikotinbeutel im Kontext des Nikotinabusus

- Tabakfreie Nikotinbeutel eliminieren tabakspezifische Nitrosamine Snus und tabakfreie Nikotinbeutel haben sich als bedeutende Harm-Reduction-Alternativen etabliert. Das skandinavische Modell, insbesondere Schwedens Erfolg mit der niedrigsten tabakbedingten Mortalitätsrate in Europa, demonstriert eindrucksvoll das Potenzial dieser Produkte: Mit nur 6% rauchenden Männern (EU-Durchschnitt: 28%) weist Schweden die niedrigste tabakbedingte Mortalitätsrate Europas auf.

Studien zur Schadstoffreduktion zeigen:

- Snus enthält etwa 95% weniger Schadstoffe als Zigaretten

- Keine krebserregenden Verbrennungsprodukte

- Deutlich reduziertes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen

- vollständig

| Harm-Reduction-Potenzial | Traditionelle Zigaretten | Snus | Tabakfreie Nikotinbeutel |

|---|---|---|---|

| Krebsrisiko | Hoch | Minimal | Vernachlässigbar |

| Herz-Kreislauf | Sehr hoch | Moderat | Gering |

| Atemwegserkrankungen | Sehr hoch | Keine | Keine |

| Suchtpotenzial | Hoch | Moderat | Moderat |

Die Deutsche Krebshilfe bestätigt, dass moderne nikotinhaltige Alternativen das Potenzial haben, die tabakbedingte Krankheitslast erheblich zu reduzieren, wenn sie als Ersatz für herkömmliche Zigaretten verwendet werden.

Symptome und Erkennungszeichen des Nikotinabusus

Die Symptomatik des Nikotinabusus unterscheidet sich grundlegend von der Nikotinabhängigkeit durch das Fehlen klassischer Abhängigkeitskriterien. Starkes Verlangen nach Nikotin kann auftreten, jedoch ohne die zwanghafte Komponente einer manifesten Suchterkrankung.

Die 7 Hauptsymptome des Nikotinabusus:

- Gesundheitliche Beeinträchtigungen: Husten, Atemnot oder Konzentrationsstörungen

- Sozialer Funktionsverlust: Probleme in Beziehungen oder am Arbeitsplatz

- Regelmäßiger Konsum trotz Schäden: Fortsetzung bei bekannten negativen Folgen

- Vernachlässigung wichtiger Aktivitäten: Reduzierung sozialer oder beruflicher Tätigkeiten

- Toleranzentwicklung (mild): Leichte Dosissteigerung für gleiche Wirkung

- Kontrollverlust: Konsum länger oder häufiger als beabsichtigt

- Psychische Belastung: Schuldgefühle, Reizbarkeit oder Unruhe

Fragen. Cotinin-Biomarker im Urin oder Speichel bieten objektive Messwerte für die Nikotinbelastung. Cotinin, das Hauptabbauprodukt von Nikotin, ist 16-20 Stunden nachweisbar und ermöglicht eine präzise Konsumhistorie.Diagnostische Hilfsmittel und Biomarker

Der Fagerström-Test ermittelt den Abhängigkeitsgrad durch standardisierte

| Entzugserscheinungen und Dauer | Beginn | Höhepunkt | Dauer |

|---|---|---|---|

| Reizbarkeit | 2-4 Stunden | 1-3 Tage | 2-4 Wochen |

| Konzentrationsstörungen | 4-8 Stunden | 2-4 Tage | 2-4 Wochen |

| Unruhe und Nervosität | 2-6 Stunden | 1-3 Tage | 2-3 Wochen |

| Übelkeit | 4-12 Stunden | 1-2 Tage | 1-2 Wochen |

| Schlafstörungen | 1-2 Tage | 3-5 Tage | 1-3 Wochen |

Erkennungszeichen bei anderen Personen umfassen häufige Raucherpausen, Geruch an Kleidung und Atem, gelbliche Verfärbungen an Fingern und Zähnen sowie auffällige Reizbarkeit bei Konsumunterbrechungen.

Ursachen und Risikofaktoren für Nikotinmissbrauch

Das biopsychosoziale Modell erklärt die Entstehung von Nikotinabusus durch das komplexe Zusammenspiel biologischer, psychologischer und sozialer Faktoren. Diese neurobiologische Reaktion ist eng verbunden mit der Nikotinsucht, die sich bei regelmäßigem Konsum entwickeln kann.

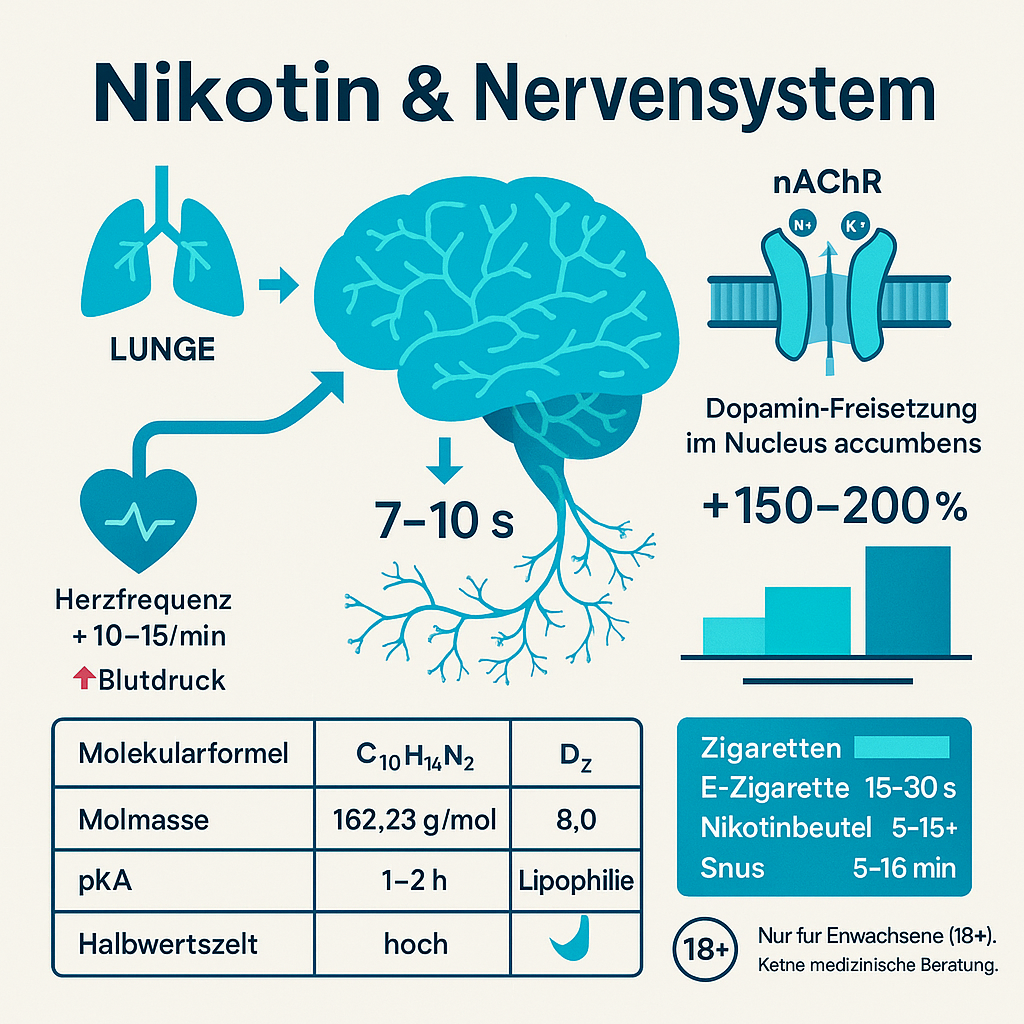

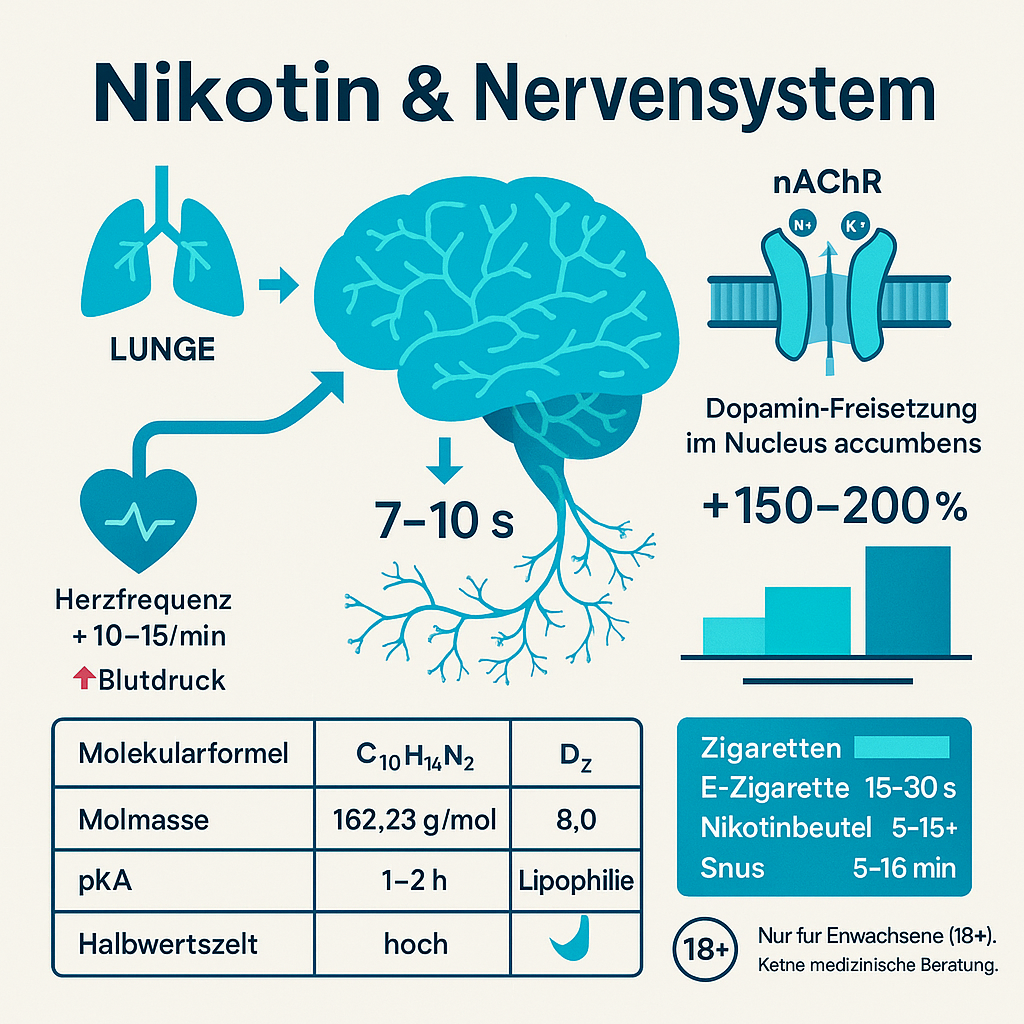

Neurobiologische Grundlagen

Nikotinische Acetylcholinrezeptoren im Gehirn binden Nikotin und aktivieren das Dopamin-System. Diese Aktivierung führt zur Freisetzung von Dopamin im Belohnungssystem, was die verstärkende Wirkung von Nikotin erklärt. Bei regelmäßigem Konsum entstehen Adaptationsprozesse, die zur Toleranzentwicklung beitragen.

Hauptrisikofaktoren für Nikotinmissbrauch:

- Genetische Prädisposition: Familiengeschichte erhöht das Risiko um 60-70%

- Psychische Faktoren: Depression, Angststörungen oder ADHS als Komorbiditäten

- Soziales Umfeld: Raucher in Familie oder Freundeskreis verdreifachen das Risiko

- Stress und Traumata: Chronische Belastungen als Auslöser für Substanzgebrauch

- Früher Erstkonsum: Beginn vor dem 18. Lebensjahr erhöht Abhängigkeitsrisiko signifikant

- Persönlichkeitsfaktoren: Impulsivität, Sensation Seeking und geringe Stresstoleranz

Das Suchtpotential von Nikotin wird als ähnlich hoch wie bei Heroin oder Kokain eingestuft. Die Geschwindigkeit der Abhängigkeitsentwicklung variiert jedoch stark: Während manche Menschen bereits nach wenigen Zigaretten Abhängigkeitssymptome entwickeln, können andere jahrelang gelegentlich konsumieren.

Gesundheitliche Folgen und Langzeitauswirkungen

Die gesundheitlichen Folgen des Nikotinabusus sind vielfältig und betreffen nahezu alle Organsysteme. 127.000 Menschen sterben jährlich in Deutschland an den Folgen des Tabakkonsums – eine erschreckende Zahl, die die Dringlichkeit effektiver Behandlungsansätze unterstreicht.

Kardiovaskuläre Risiken

Arteriosklerose entsteht durch nikotinbedingte Gefäßschädigungen und inflammatorische Prozesse. Das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt bereits bei geringem Konsum überproportional an. Schlaganfall-Risiko verdoppelt sich bei regelmäßigem Nikotinkonsum, während Blutgefäße durch oxidativen Stress und endotheliale Dysfunktion geschädigt werden.

Respiratorische Folgeerkrankungen

COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) entwickelt sich bei etwa 15-20% der Raucher und ist die dritthäufigste Todesursache weltweit. Chronische Bronchitis und Emphysem entstehen durch dauerhafte Entzündungsprozesse in den Atemwegen. Lungenkrebs ist mit 85% der Fälle die häufigste tabakbedingte Krebsart.

| Relative Risiken nach Organssystem | Nikotinabusus (mild) | Starkes Rauchen | Nichtraucher (Referenz) |

|---|---|---|---|

| Lungenkrebs | 5-10x erhöht | 15-25x erhöht | 1,0 |

| Herzinfarkt | 2-3x erhöht | 3-5x erhöht | 1,0 |

| Schlaganfall | 1,5-2x erhöht | 2-4x erhöht | 1,0 |

| COPD | 3-5x erhöht | 10-15x erhöht | 1,0 |

| Blasenkrebs | 2-3x erhöht | 3-4x erhöht | 1,0 |

Top 5 häufigste Folgeerkrankungen:

- Herz-Kreislauf-Erkrankungen: 45% aller tabakbedingten Todesfälle

- Lungenkrebs: 30% der durch Rauchen verursachten Sterbefälle

- COPD: 15% der tabakassoziierten Mortalität

- Weitere Krebsarten: 7% (Blasen-, Kehlkopf-, Speiseröhrenkrebs)

- Schlaganfall: 3% der rauchbedingten Todesfälle

Psychosoziale Auswirkungen umfassen reduzierte Lebensqualität, finanzielle Belastungen und soziale Stigmatisierung. Die durchschnittlichen jährlichen Kosten für einen Raucher betragen etwa 2.000-3.000 Euro, während die gesellschaftlichen Folgekosten auf über 97 Milliarden Euro jährlich geschätzt werden.

Diagnose und medizinische Bewertung

Die Diagnose des Nikotinabusus erfolgt anhand standardisierter Kriterien und objektiver Bewertungsinstrumente. Medizinische Leitlinien empfehlen einen strukturierten Ansatz, der sowohl subjektive Angaben als auch objektive Messwerte berücksichtigt.

Diagnoseschritte in der medizinischen Praxis:

- Ausführliche Anamnese: Konsumhistorie, Motivation und bisherige Ausstiegsversuche

- Körperliche Untersuchung: Zeichen nikotinbedingter Organschädigungen

- Fagerström-Test: Standardisierte Abhängigkeitsgrad-Bestimmung

- Cotinin-Bestimmung: Objektive Verifikation der Nikotinbelastung

- CO-Atemtest: Sofortige Messung der Kohlenmonoxid-Konzentration

- Psychosoziale Bewertung: Motivation, Unterstützung und Risikofaktoren

Der Fagerström-Test umfasst sechs Fragen zur Bewertung der körperlichen Nikotinabhängigkeit. Scores von 0-3 deuten auf geringe, 4-6 auf mittlere und 7-10 auf starke Abhängigkeit hin. Diese Differenzierung ist für die Therapieplanung von entscheidender Bedeutung.

Beispiel-Arztbrief mit Nikotinabusus-Diagnose:

„Anamnese: 45-jähriger Patient mit 15 Pack-Years Zigarettenkonsum. Aktuell 10 Zigaretten/Tag seit 3 Jahren. Keine Entzugssymptome bei Konsumunterbrechung. Klinische Untersuchung: Chronischer Husten, leichte Dyspnoe bei Belastung. Cotinin-Wert: 150 ng/ml. Diagnose: F17.1 – Nikotinabusus (schädlicher Gebrauch). Empfehlung: Verhaltenstherapeutische Intervention und Harm-Reduction-Beratung.“

Moderne Behandlungsansätze und Therapieoptionen

Die Behandlung des Nikotinabusus hat sich in den letzten Jahren erheblich weiterentwickelt. Moderne Therapieansätze integrieren evidenzbasierte Verhaltenstherapie, Nikotinersatztherapie und innovative Harm-Reduction-Strategien zu individuell angepassten Behandlungsplänen.

Verhaltenstherapeutische Interventionen

Kognitive Verhaltenstherapie bildet das Fundament erfolgreicher Nikotinentwöhnung. Diese Therapieform identifiziert Auslösesituationen, entwickelt alternative Bewältigungsstrategien und stärkt die Motivation zur Veränderung. Motivational Interviewing erweitert die therapeutischen Möglichkeiten durch ressourcenorientierte Gesprächsführung.

Pharmakotherapeutische Optionen

Vareniclin (Champix) blockiert nikotinische Acetylcholinrezeptoren und reduziert sowohl die Belohnung beim Rauchen als auch das Verlangen. Studien zeigen eine Verdoppelung der Erfolgsrate bei 12-wöchiger Anwendung. Bupropion (Zyban) wirkt als Noradrenalin-Dopamin-Wiederaufnahmehemmer und reduziert Entzugssymptome sowie das Verlangen.

| Behandlungsoptionen im Überblick | Wirksamkeit (12 Monate) | Nebenwirkungen | Kosten/Monat |

|---|---|---|---|

| Verhaltenstherapie allein | 15-25% | Keine | 200-400€ |

| Nikotinersatztherapie | 20-30% | Gering | 80-120€ |

| Vareniclin | 30-45% | Moderat | 120-180€ |

| Bupropion | 25-35% | Moderat | 100-150€ |

| Kombinationstherapie | 40-55% | Variabel | 250-350€ |

Harm-Reduction-Strategien und alternative Ansätze

Harm-Reduction erweitert das therapeutische Spektrum erheblich. Anstatt ausschließlich auf Abstinenz zu setzen, werden weniger schädliche Alternativen als Zwischenschritt oder dauerhafte Lösung akzeptiert. Snus und tabakfreie Nikotinbeutel haben sich als effektive Harm-Reduction-Tools etabliert.

Harm-Reduction-Alternativen zu Zigaretten:

- Snus: 95% weniger Schadstoffe, etablierte Langzeiterfahrung

- Tabakfreie Nikotinbeutel: Eliminierung aller tabakspezifischen Risiken

- E-Zigaretten: Deutliche Schadstoffreduktion bei erhaltener Nikotinabgabe

- Tabakerhitzer: Reduzierte Verbrennungsprodukte bei tabakähnlichem Ritual

- Nikotinkaugummis/-pflaster: Medizinische Nikotinersatztherapie

5-Stufen-Behandlungsplan:

- Motivationsaufbau: Ambivalenzen klären, Veränderungsbereitschaft stärken

- Risikoeinschätzung: Medizinische Diagnostik und Abhängigkeitsgrad-Bestimmung

- Therapieplanung: Individuelle Behandlungsstrategie entwickeln

- Intervention: Kombination aus Verhaltenstherapie und pharmakologischer Unterstützung

- Nachbetreuung: Rückfallprävention und langfristige Stabilisierung

Innovative Kombinationstherapien verbinden verschiedene Ansätze synergistisch. Beispielsweise kann Vareniclin mit verhaltenstherapeutischen Interventionen und einer schrittweisen Umstellung auf Harm-Reduction-Produkte kombiniert werden, um sowohl die Erfolgsrate zu erhöhen als auch Rückfallrisiken zu minimieren.

Prävention und gesellschaftliche Maßnahmen

Präventionsmaßnahmen bilden das Fundament einer nachhaltigen Reduktion des Nikotinabusus. Die BZgA koordiniert bundesweite Kampagnen, die besonders auf Jugendschutz und Aufklärung fokussieren.

Wichtigste Präventionsstrategien:

- Primärprävention: Verhinderung des Konsumbeginns durch Aufklärung und Jugendschutz

- Sekundärprävention: Früherkennung und Intervention bei beginnenden Problemen

- Tertiärprävention: Rückfallvermeidung und Schadensbegrenzung bei manifesten Störungen

- Strukturelle Prävention: Politische Maßnahmen wie Tabaksteuer und Tabakwerbungsverbote

- Verhältnisprävention: Veränderung gesundheitsfördernder Rahmenbedingungen

Policy-Maßnahmen haben sich als hochwirksam erwiesen: Tabaksteuererhöhungen reduzieren den Konsum um 0,4% pro 1% Preisanstieg. Werbeverbot und neutrale Verpackungen senken die Attraktivität für potenzielle Neukonsumenten. Die WHO-Rahmenkonvention zur Eindämmung des Tabakkonsums einen internationalen Referenzrahmen für evidenzbasierte Tabakkontrolle.

BZgA-Programme wie „rauchfrei“ und die Telefonberatung 0800-8 31 31 31 bieten kostenlose Unterstützung. Diese niedrigschwelligen Angebote erreichen jährlich über 50.000 Menschen und erzielen Erfolgsraten von etwa 25% nach einem Jahr.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Chronischer Nikotinabusus bezeichnet lang anhaltenden, schädlichen Nikotinkonsum, der im Arztbrief als ICD-10-Diagnose F17.1 dokumentiert wird. „Chronisch“ bedeutet dabei eine Dauer von mindestens mehreren Monaten bis Jahren mit entsprechenden gesundheitlichen Folgen.

Eine feste Zigarettenanzahl gibt es nicht. Nikotinabusus wird anhand der ICD-10-Kriterien diagnostiziert: schädlicher Gebrauch mit negativen Auswirkungen auf Gesundheit, soziale oder berufliche Funktionen – unabhängig von der Menge.

Snus gilt als deutlich weniger schädliche Alternative zu Zigaretten, da keine Verbrennung stattfindet. Studien zeigen 95% weniger Schadstoffe. Dennoch ist Snus nicht risikofrei und kann zu Nikotinabhängigkeit führen. Als Harm-Reduction-Strategie ist es jedoch etabliert.

Vareniclin und Bupropion sind die wichtigsten verschreibungspflichtigen Medikamente. Vareniclin blockiert Nikotinrezeptoren und reduziert das Verlangen. Bupropion wirkt als Antidepressivum und Raucherentwöhnungshilfe. Beide verdoppeln etwa die Erfolgsquote des Rauchstopps.

Nikotinabusus ist behandelbar, aber Abstinenz erfordert meist lebenslange Aufmerksamkeit. Moderne Therapien erreichen 30-50% Langzeiterfolg. Harm-Reduction-Ansätze bieten Alternativen, wenn Abstinenz nicht gelingt.

Nikotinabusus (F17.1) bezeichnet schädlichen Gebrauch mit negativen Folgen, aber ohne körperliche Abhängigkeit. Nikotinabhängigkeit (F17.2) umfasst zusätzlich Toleranz, Entzugssymptome und Kontrollverlust – die schwerere Form der Störung.

Eine Nikotinabhängigkeit kann bereits nach wenigen Tagen regelmäßigen Konsums entstehen. Bei Jugendlichen geht es besonders schnell – oft reichen wenige Zigaretten. Genetische Faktoren und persönliche Vulnerabilität beeinflussen die Entwicklungsgeschwindigkeit erheblich.

Wichtige Hinweise: Diese Informationen dienen ausschließlich der Aufklärung und ersetzen keine medizinische Beratung. Nikotinhaltige Produkte sind nur für erwachsene Konsumenten bestimmt und nicht für Nichtraucher oder Personen unter 18 Jahren geeignet. Bei gesundheitlichen Problemen konsultieren Sie immer einen Arzt.

Alle hier erwähnten Behandlungsansätze, einschließlich Harm-Reduction-Strategien, sollten nur unter ärztlicher Aufsicht durchgeführt werden. Nikotin macht süchtig und kann gesundheitsschädlich sein.

Related Posts

Produkte aus dem Artikel

Verwandte Artikel

Schreibe einen Kommentar

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.